2020 5月 / Issue 109

有明海苔様

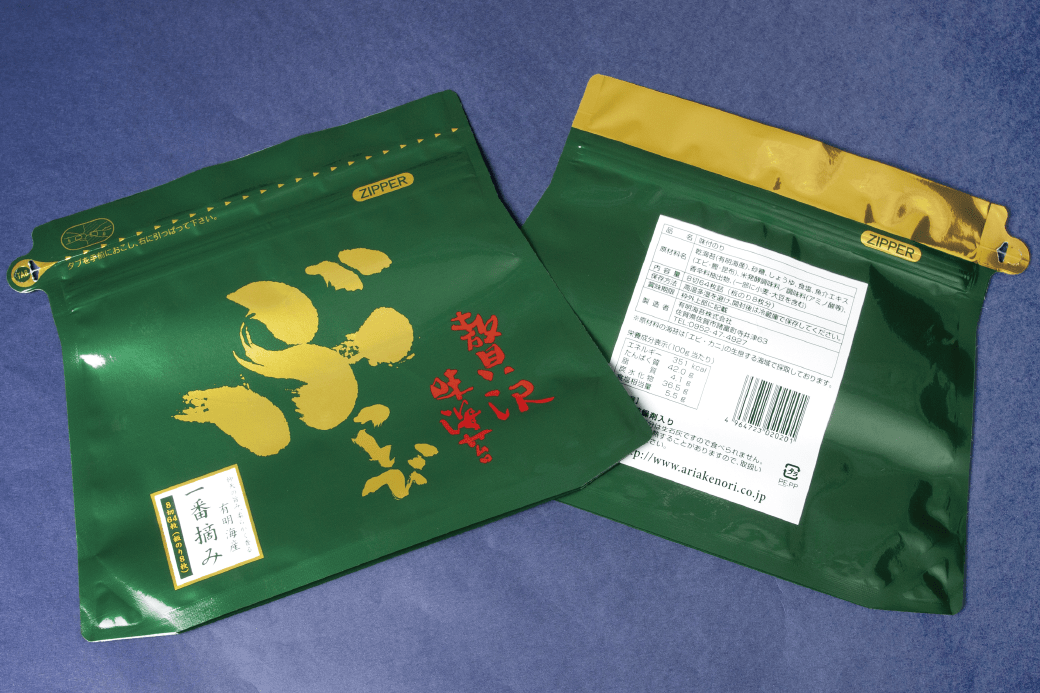

「ぶっとび」パッケージ

使いやすさ抜群。利用シーンから導いた「環境対応」パッケージ。

レジ袋やストロー等による海洋汚染が契機となり、世界は今、空前の「脱プラスチック」の流れにあります。プラスチックは、低コストで大量生産が可能なことから、さまざまな分野で使用され、20世紀以降爆発的に普及した素材です。プラスチックは、正規の廃棄サイクルから外れてしまうと、その軽さもあって遠くまで運ばれやすく、最終的に海に流れ着きます。こうした過程で磨耗し、紫外線で劣化した5ミリ以下のプラスチックは「マイクロプラスチック」と呼ばれ、油と親和性の高い海洋汚染物質を吸着しやすく、汚染物質を運ぶ温床となってしまうことも。ひとたび外界(自然環境)へと流出したプラスチックは、海洋生物はもとより、その他の野生動物にとっても、危険な存在となります。人々の暮らしにおいても、漁業や観光業への影響はもちろん、海洋生物を食する人間にとって、重大な脅威となるのです。

豊かで美しい「海苔づくり」の風景。生態系の維持、環境負荷低減は「待ったなし」の課題。

暮らしに身近な対策として、2020年7月には「レジ袋の有料化」が開始します。生活者をとりまく「脱プラスチック」の意識は、さらに高まっていくことが想定され、企業においても、地球環境に目を向けた「持続可能なモノづくり」が一層求められるようになりました。今回、ご相談いただいたのは、佐賀県で海苔の製造・販売を手がける有明海苔様。手軽に「食卓に置ける」海苔容器をお求めでした。良質な海苔の状態を保つため、取り出しやすさに加え、再封性能は必須要件。そして、昨今の「脱プラスチック」傾向を踏まえて、環境に配慮した包装形態であることがポイントです。

広い底面は自立安定性が高く、板海苔のような「卓上での都度利用」には最適の構造。

再封可能な「ジッパー」機能に加え、開封補助機能である「リップ」付きで開けやすく。

中身を取り出しやすい「広い開口部」は、デリケートな「板状の海苔」の保管に最適。

驚きの商品名は「ケタ違いの美味しさ」と「海苔の格付等級:飛(とび)」に由来。

本件では「板状の海苔」が取り出しやすい、広い開口部を備えた「スタンドパウチ」を選定。食卓に「置く」ことを前提として、再封機能(ジッパー)と開封補助機能(リップ)で利用頻度の高さに対応し、置式容器よりも、はるかに軽い重量でプラスチック使用量を抑制し、環境負荷(二酸化炭素排出量)低減につなげました。喫緊の課題である「脱プラスチック」には、さまざまな対策が講じられています。たとえば、プラスチックの「使用量」を極力減らす、可能な限り「長く」使う、使用後の「分別回収・再利用」を徹底する…といったプラスチックの「利用」に関することや、思い切って、環境負荷の低い代替品(木材や紙)に「素材自体を切り替える」方法も考えられます。環境を考える上で大切なのは、とにかく「はじめる」こと。着手が早ければ、それだけ環境への負荷も減っていきます。そして、寄り添うのは商品。中身の特性に合わせた「パッケージ・コーディネート」が鍵となるのです。

【KEY COLORS column】

シプレ・グリーン(深碧):Cypress Green

宝石「緑碧玉」のように力強く深い緑色です。商品のキーカラーを選定する際には「未来の商品展開」を見据えておく必要があります。たとえば、商品ブランドのイメージを「濃度」で表し、色相(色合い)の違いで、フレーバーの有無や使用素材の違いによる識別性を高めていく手法が有効です。特集のパッケージでも「味付け海苔」を想起させる色彩が選ばれています。

【いいパッケージは、何が違う?】

対象となるパッケージが、利用シーンにおいて「そのまま」使われる場合、その様子をどれだけ「具体的に想像できるか」が、コーディネートのポイントになります。開封・再封のしやすさ、中身(商品)はデリケートなのか、どういう状態で置かれるのか、廃棄はしやすいのか。わたしたちは、パッケージの役割「守る・運ぶ・伝える」の先、日常での「使いやすさ」を見つめています。

関連実績